Uruguay

Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik

Die Kultur Uruguays ist durch seine zahlreichen Einwanderer, vor allem aus Italien und Spanien, geprägt. Während der Großen Depression kommt es in Uruguay zu einer ökonomischen und sozialen Krise. Der zunächst legal gewählte Präsident Gabriel Terra schafft 1932 durch einen Staatsstreich die Demokratie ab und etabliert eine Diktatur. Sein Regime ist nationalistisch-antiliberal geprägt und verfolgt politisch linke Gruppierungen, insbesondere Kommunisten.

Die Einwanderungsbestimmungen Uruguays werden unter Terra deutlich verschärft, wobei die Begrenzung und Auswahl der Einwanderer im Zentrum stehen. Bereits 1932 wird das „Gesetz der Unerwünschten“ („Ley de indeseables“) verabschiedet. Es beschränkt die Zuwanderung von körperlich oder geistig eingeschränkten und „nicht arbeitsfähigen“ Menschen. Ab 1936 ist auch Kommunisten und Mitgliedern linker Organisationen aus Europa die Einreise verboten.

Jüdische Immigranten müssen, wie formal alle Einwanderer, bestimmten ethnischen, ökonomischen und sozialen Kriterien entsprechen, um nach Uruguay einreisen zu dürfen. In der Praxis werden sie jedoch zumeist als „Unerwünschte“ klassifiziert.

Im März 1938 wird General Alfredo Baldomir (der Schwiegersohn Terras) zum Präsidenten gewählt und leitet eine schrittweise Rückkehr zur Demokratie ein. Baldomir signalisiert im Vorfeld der Évian-Konferenz Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen aus Europa. Auf der Konferenz allerdings verweist die Delegation Uruguays auf die bestehenden Gesetze, auch auf das „Gesetz der Unerwünschten“. Im Dezember des Jahres 1938 werden die Botschaften des Landes vom Außenministerium angewiesen, nicht ohne Rücksprache Visa zu vergeben – die Grenzen des Landes sind nun weitestgehend geschlossen.

Die Stimmung in Uruguay wird bis zum Abbruch der Beziehungen mit den Achsenmächten 1942 zunehmend aggressiv und nationalistisch, oft geschürt durch deutsche oder italienische Propaganda. Jedoch wird die ausländerfeindliche und teils antisemitische Politik der Regierung von politisch linken und liberalen Strömungen in der Gesellschaft bekämpft.

Ab 1942 festigt sich das demokratische System und die Aggressivität gegenüber Einwanderern nimmt ab. Insgesamt nimmt Uruguay trotz der restriktiven Regelungen circa 10.500 jüdische Flüchtlinge aus Europa auf.

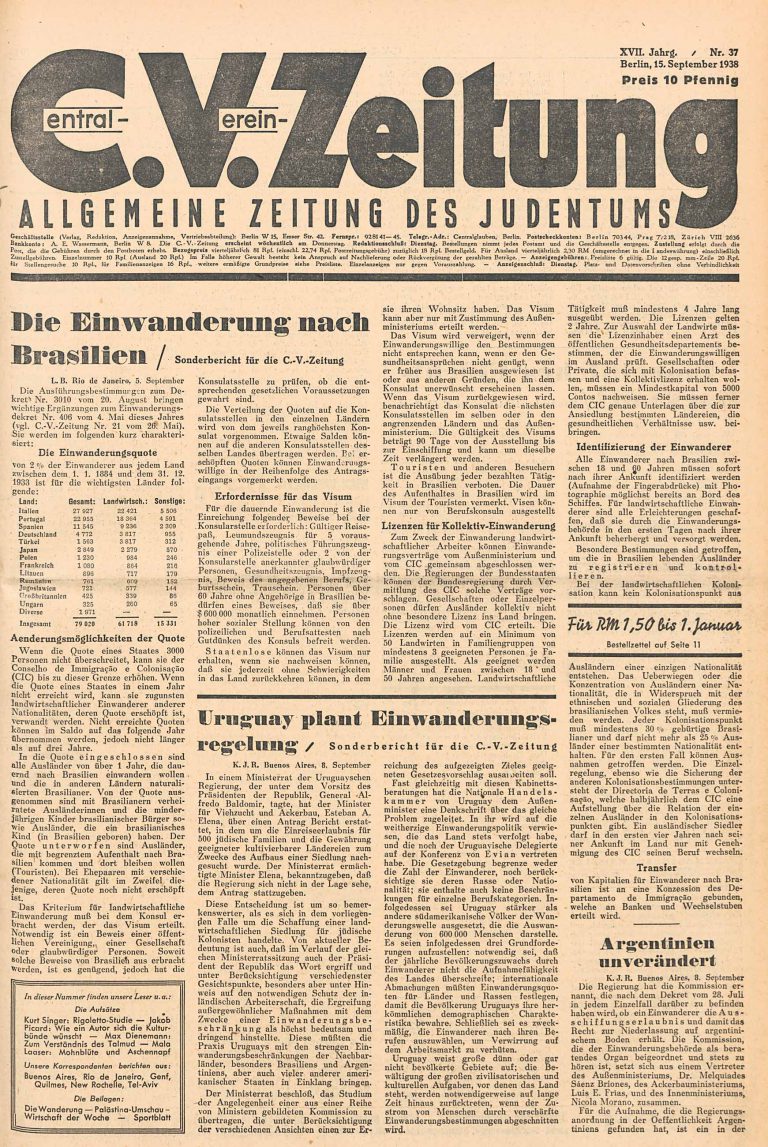

C.V.-Zeitung. Allgemeine Zeitung des Judentums, 15.September 1938

Sonderbericht über die geplante Einwanderungsregelung in Uruguay

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt am Main

C.V.-Zeitung. Allgemeine Zeitung des Judentums, 15.September 1938

Sonderbericht über die geplante Einwanderungsregelung in Uruguay

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt am Main

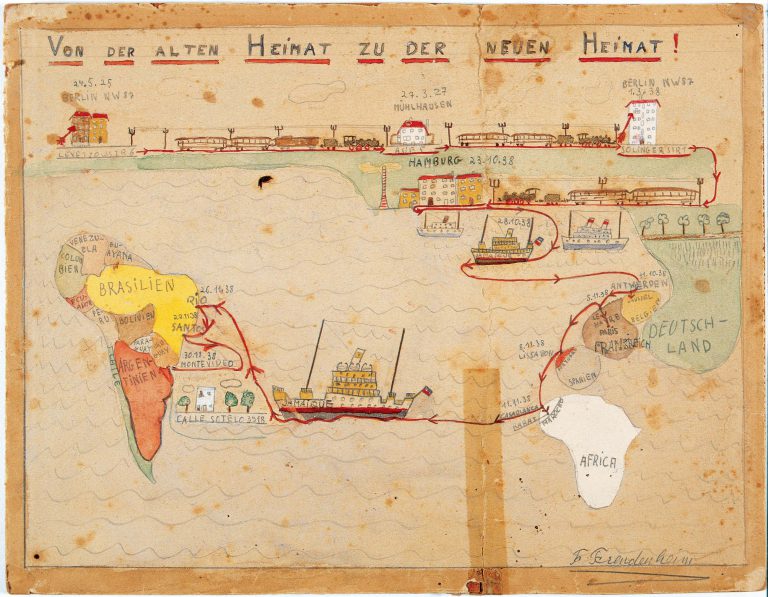

„Von der alten Heimat zu der neuen Heimat“, Fritz Freudenheim, 1938

1938 anlässlich der Flucht der Familie nach Uruguay auf den verschiedenen Stationen sukkzessive angefertigte Kinderzeichnung

Jüdisches Museum Berlin

„Von der alten Heimat zu der neuen Heimat“, Fritz Freudenheim, 1938

1938 anlässlich der Flucht der Familie nach Uruguay auf den verschiedenen Stationen sukkzessive angefertigte Kinderzeichnung

Jüdisches Museum Berlin

Delegation

Alfredo Carbonell Debali

* 11.9.1899 Montevideo † unbekannt

Der Delegierte Uruguays studiert in seiner Heimatstadt Montevideo Rechtswissenschaften. Nach der Promotion lehrt Carbonell Debali von 1924 bis 1928 Internationales Öffentliches Recht an der Universität von Montevideo. Danach wechselt der Jurist in den diplomatischen Dienst und arbeitet in der uruguayischen Gesandtschaft in Paraguay, wo er für Handelsfragen zuständig ist.

1930 kehrt Carbonell Debali nach Montevideo zurück und wird Staatssekretär im Außenministerium. Von 1931 bis 1937 bekleidet er das Amt des Chargé d‘Affaires der Gesandtschaft Uruguays in Bern und repräsentiert sein Heimatland auf internationalen Konferenzen.

Nach der Konferenz von Évian fungiert Carbonell Debali zunächst als Gesandter (1947–54), später als Botschafter (1954–61) Uruguays beim Heiligen Stuhl im Vatikan.

Alfredo Carbonell Debali, undatiert

Archivo Histórico-Diplomático, Ministerio de Relaciones Exteriores, Montevideo

Alfredo Carbonell Debali, undatiert

Archivo Histórico-Diplomático, Ministerio de Relaciones Exteriores, Montevideo

Zusammenfassung der Stellungnahme

Der Delegierte Uruguays, Alfredo Carbonell Debali, verweist auf die Tradition der Einwanderung in Uruguay. Die bestehenden Gesetze erlaubten eine freie Einreise in das Land, allerdings dürften Einwanderer „keine physischen, mentalen oder moralischen Störungen haben, die schädlich für die Gesellschaft sind“. Da ländliche Gebiete dringend besiedelt werden müssten, brauche Uruguay vor allem Landwirte und Viehzüchter. Nicht zugelassen würden „Wandergewerbetreibende, Tagelöhner oder Arbeiter im Allgemeinen“. Auch verstehe Uruguay unter Flüchtlingen keine Personen, die ihr Land „aus persönlicher Überzeugung oder persönlichem Interesse“ verließen. Erlaubnisse zur Einwanderung beruhten auf Einzelfallprüfungen: Unter Berücksichtigung von Demografie, Migrationsbewegungen und vegetativer Entwicklung, aber vor allem ökonomischer Gesichtspunkte würden die Absichten der Einwanderer eruiert, um ihren wirtschaftlichen Erfolg und ihre Assimilation zu gewährleisten.

Konferenzbeiträge

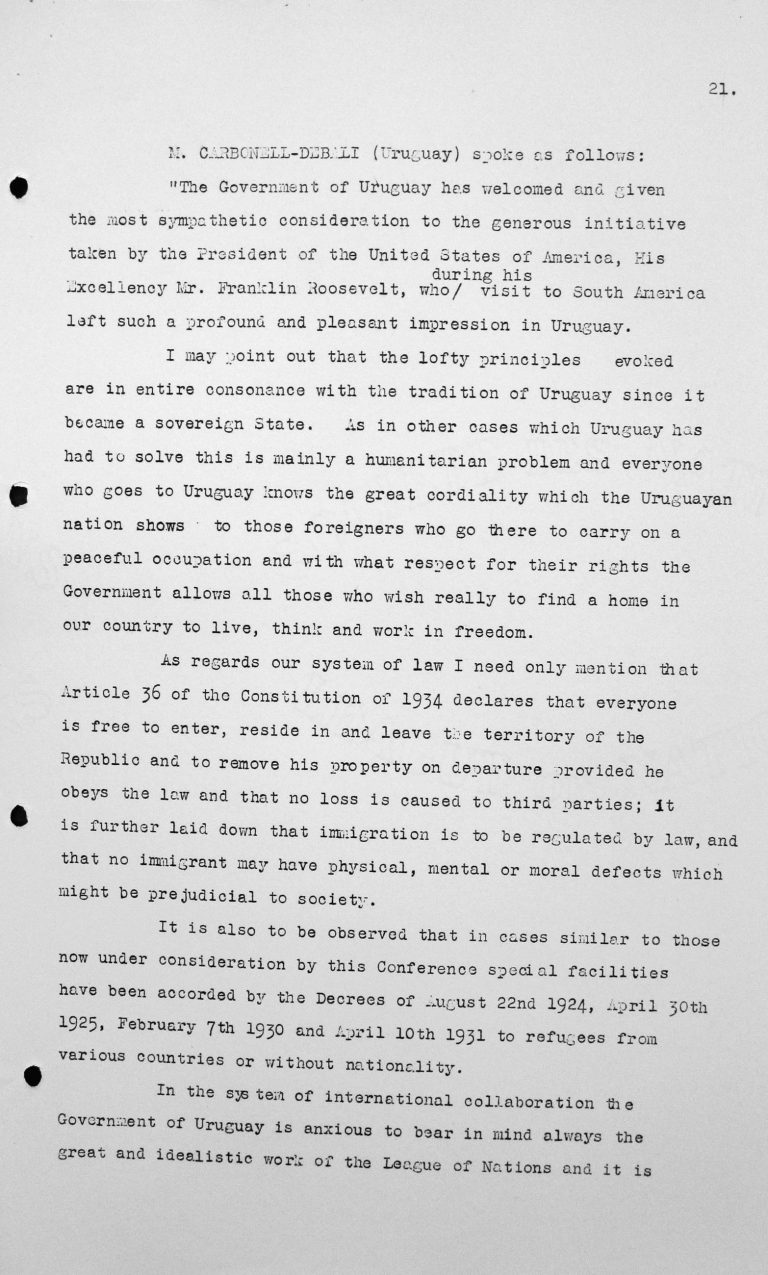

Rede von Alfredo Carbonell Debali (Uruguay) in der öffentlichen Sitzung am 9. Juli 1938, 11 Uhr, S. 1/3

Franklin D. Roosevelt Library, Hyde Park, NY

Rede von Alfredo Carbonell Debali (Uruguay) in der öffentlichen Sitzung am 9. Juli 1938, 11 Uhr, S. 1/3

Franklin D. Roosevelt Library, Hyde Park, NY

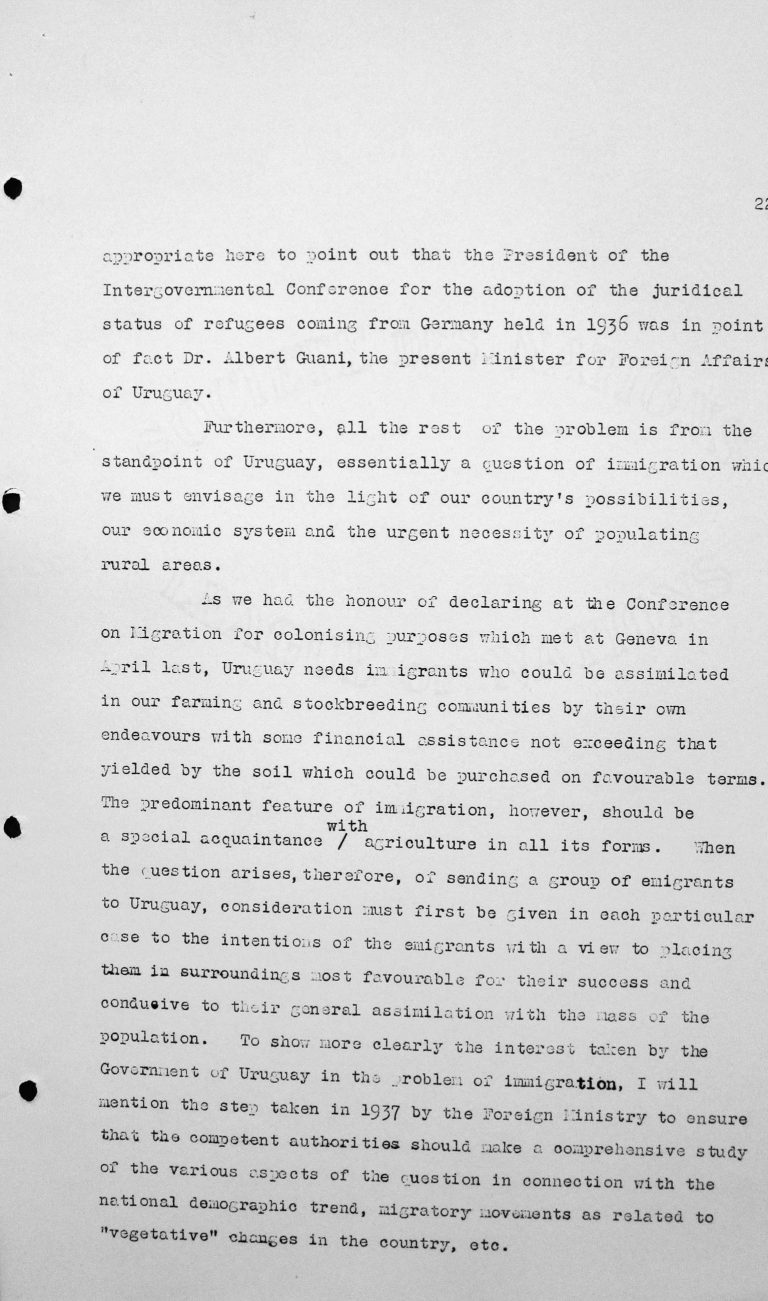

Rede von Alfredo Carbonell Debali (Uruguay) in der öffentlichen Sitzung am 9. Juli 1938, 11 Uhr, S. 2/3

Franklin D. Roosevelt Library, Hyde Park, NY

Rede von Alfredo Carbonell Debali (Uruguay) in der öffentlichen Sitzung am 9. Juli 1938, 11 Uhr, S. 2/3

Franklin D. Roosevelt Library, Hyde Park, NY

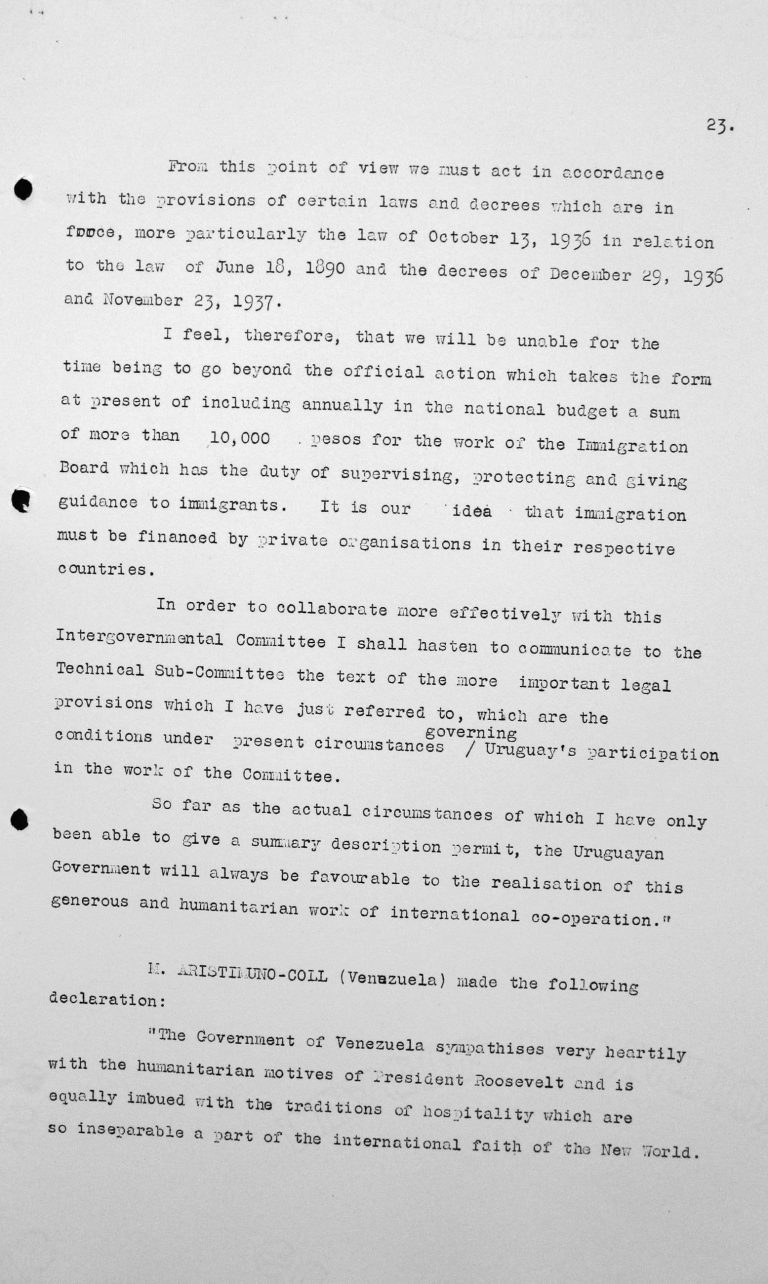

Rede von Alfredo Carbonell Debali (Uruguay) in der öffentlichen Sitzung am 9. Juli 1938, 11 Uhr, S. 3/3

Franklin D. Roosevelt Library, Hyde Park, NY

Rede von Alfredo Carbonell Debali (Uruguay) in der öffentlichen Sitzung am 9. Juli 1938, 11 Uhr, S. 3/3

Franklin D. Roosevelt Library, Hyde Park, NY

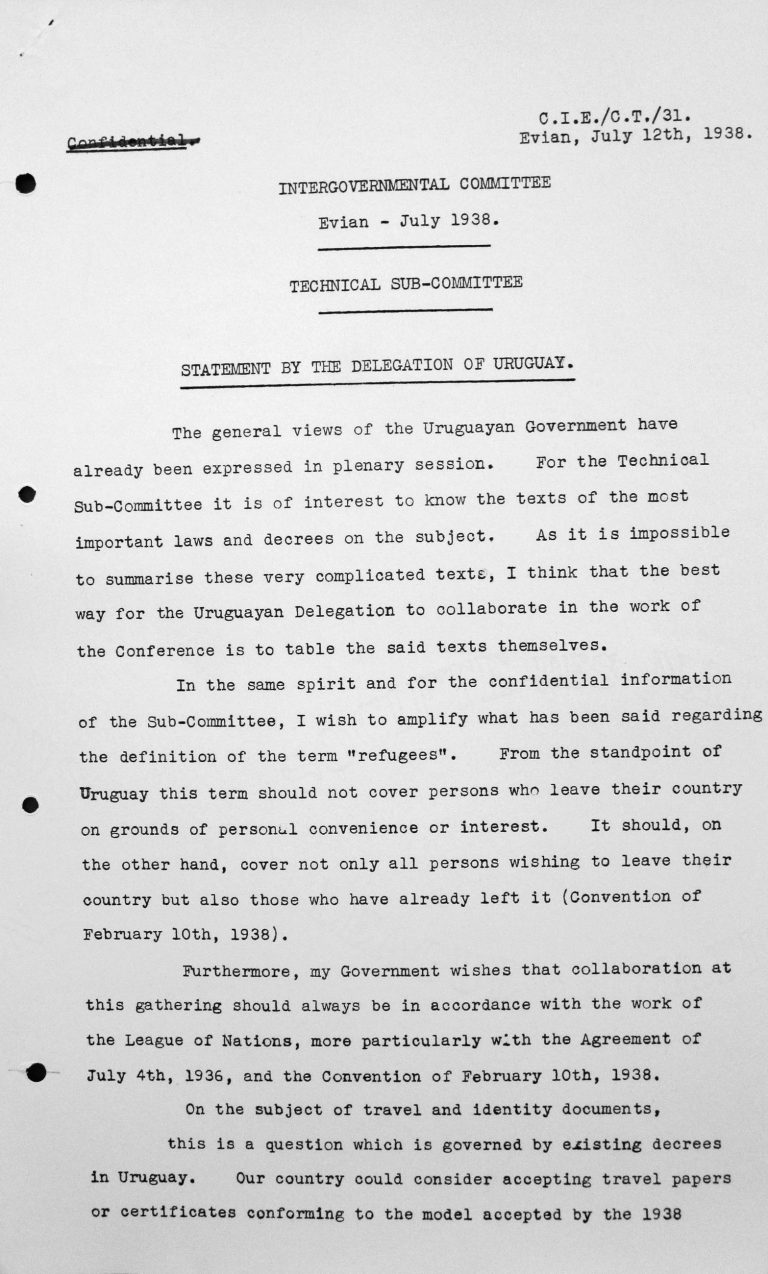

Stellungnahme der Delegation von Uruguay für das Technische Unterkomitee, 12. Juli 1938, S.1/2

Franklin D. Roosevelt Library, Hyde Park, NY

Stellungnahme der Delegation von Uruguay für das Technische Unterkomitee, 12. Juli 1938, S.1/2

Franklin D. Roosevelt Library, Hyde Park, NY

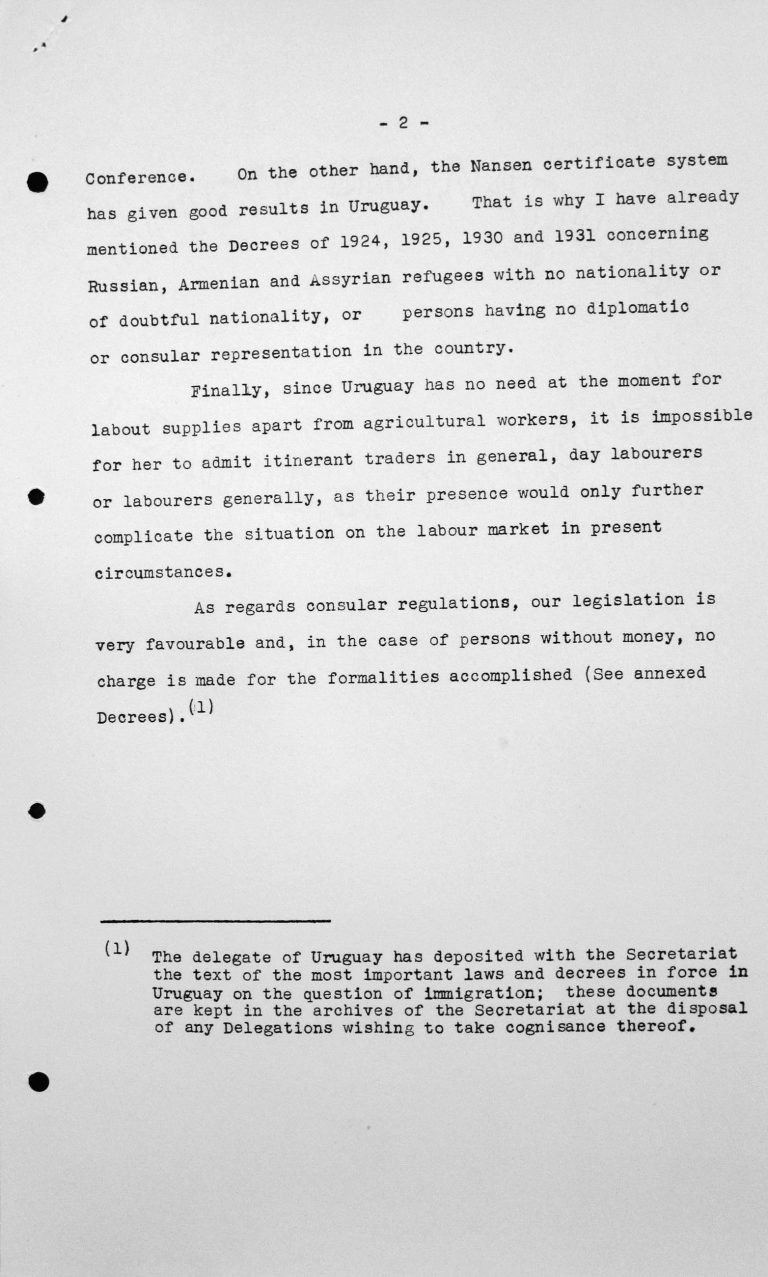

Stellungnahme der Delegation von Uruguay für das Technische Unterkomitee, 12. Juli 1938, S.2/2

Franklin D. Roosevelt Library, Hyde Park, NY

Stellungnahme der Delegation von Uruguay für das Technische Unterkomitee, 12. Juli 1938, S.2/2

Franklin D. Roosevelt Library, Hyde Park, NY