Argentinien

Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik

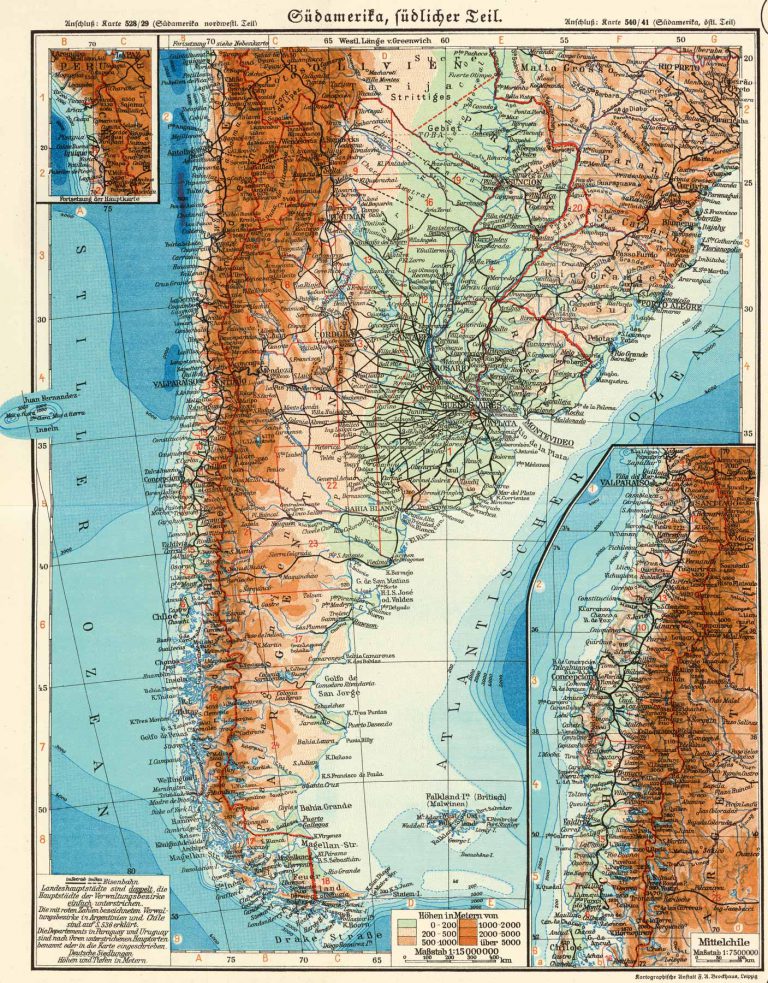

Migrationsbewegungen prägen die argentinische Geschichte. Zwischen 1870 und 1930 wandern rund sechs Millionen Europäer in das Land ein. Ein 1876 verabschiedetes Einwanderungsgesetz erlaubt weitgehend freie Einreise. Um eine „weiße“ argentinische Nation zu schaffen, werden Migranten gezielt angeworben, während die indigene Bevölkerung Patagoniens fast vollständig ermordet wird. „Gobernar es poblar“ („regieren heißt bevölkern“) lautet das Motto der europäisch geprägten Eliten. Argentinien zählt in den 1920er-Jahren weltweit zu den führenden Exportnationen für landwirtschaftliche Produkte.

Die Weltwirtschaftskrise trifft das Land an einer empfindlichen Stelle. Zwischen 1929 und 1932 sinken die Staatseinnahmen drastisch, die Arbeitslosenzahlen steigen. 1930 putscht das Militär. Ein Bündnis rechtsgerichteter Parteien dominiert nun das Land und erlässt 1936 ein Dekret, das die Einwanderung empfindlich einschränkt. Die Verordnungen richten sich vor allem gegen kommunistische, republikanische und jüdische Flüchtlinge aus Spanien und Deutschland. Sie werden als Gefahr für die Gesundheit der argentinischen Bevölkerung und die politische Ordnung des Landes diffamiert.

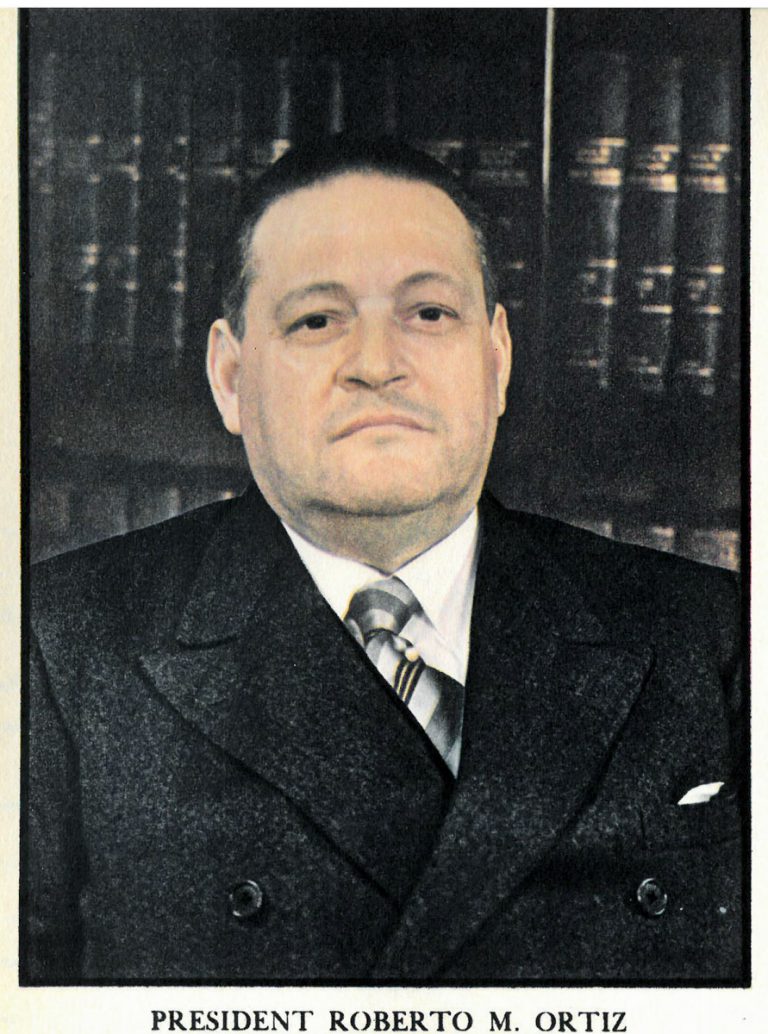

Von 1938 bis 1942 regiert Präsident Roberto María Ortiz, der für eine Stärkung von Demokratie und liberaler Politik steht. Doch auch seine Regierung verschärft die Zuwanderungsgesetze und begründet dies mit der „nationalen Sicherheit“, den Interessen der argentinischen Arbeiterschaft. Außerdem soll dadurch das weitere Erstarken faschistischer Kräfte im Land verhindert werden.

Noch während der Konferenz von Évian werden alle argentinischen Botschafter angewiesen, die Erteilung von Visa grundsätzlich abzulehnen, wenn anzunehmen ist, dass die Antragsteller das Heimatland verlassen wollen, weil sie dort unerwünscht sind. Zwei Wochen nach der Konferenz werden die Kontrollen an den Außengrenzen verschärft, um illegale Einwanderungsversuche zu verhindern.

Am 28. Juli 1938 schafft ein Dekret das liberale Einwanderungsgesetz von 1876 faktisch ab. Immigranten brauchen fortan ein Visum des argentinischen Konsulats im Herkunftsland, eine Ausschiffungserlaubnis der Einwanderungsbehörde und den Nachweis eines landwirtschaftlichen Vorhabens. Strenge Kontrollen aller Dokumente durch Behörden des Justizministeriums, der politischen Polizei und des Generalstabs machen ab Sommer 1938 die Einreise für jüdische Flüchtlinge aus Deutschland und Österreich nach Argentinien nahezu unmöglich.

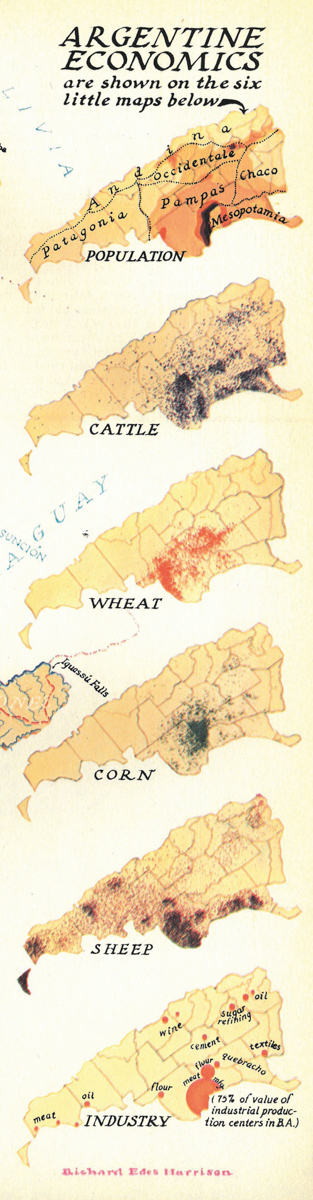

„Die argentinische Wirtschaft“

Ein wesentliches Ziel argentinischer Migrationspolitik ist die Wiederbesiedlung und Kultivierung von Gebieten, die durch den Völkermord an den indigenen Einwohnern verwaist sind. Die grundsätzlich befürwortete Einwanderung unterliegt ökonomischen Nützlichkeitskriterien. In den 1930er-Jahren soll die Beschränkung auf Landwirte zudem jüdische Flüchtlinge fernhalten. Dennoch gelingt vielen die Einreise.

Richard Edes Harrison / Fortune, Juli 1938

„Die argentinische Wirtschaft“

Ein wesentliches Ziel argentinischer Migrationspolitik ist die Wiederbesiedlung und Kultivierung von Gebieten, die durch den Völkermord an den indigenen Einwohnern verwaist sind. Die grundsätzlich befürwortete Einwanderung unterliegt ökonomischen Nützlichkeitskriterien. In den 1930er-Jahren soll die Beschränkung auf Landwirte zudem jüdische Flüchtlinge fernhalten. Dennoch gelingt vielen die Einreise.

Richard Edes Harrison / Fortune, Juli 1938

Roberto María Ortiz

Die Regierung des 1938 zum Präsidenten gewählten Ortiz ist mit Großbritannien politisch und ökonomisch eng verbunden. Dennoch bleibt Ortiz außenpolitisch neutral. Innenpolitisch beteuert er demokratische und humanitäre Positionen, doch verschärft auch er die Einwanderungsgesetze, um den faschistischen Kräften im Land das Wasser abzugraben.

Fortune, Juli 1938

Roberto María Ortiz

Die Regierung des 1938 zum Präsidenten gewählten Ortiz ist mit Großbritannien politisch und ökonomisch eng verbunden. Dennoch bleibt Ortiz außenpolitisch neutral. Innenpolitisch beteuert er demokratische und humanitäre Positionen, doch verschärft auch er die Einwanderungsgesetze, um den faschistischen Kräften im Land das Wasser abzugraben.

Fortune, Juli 1938

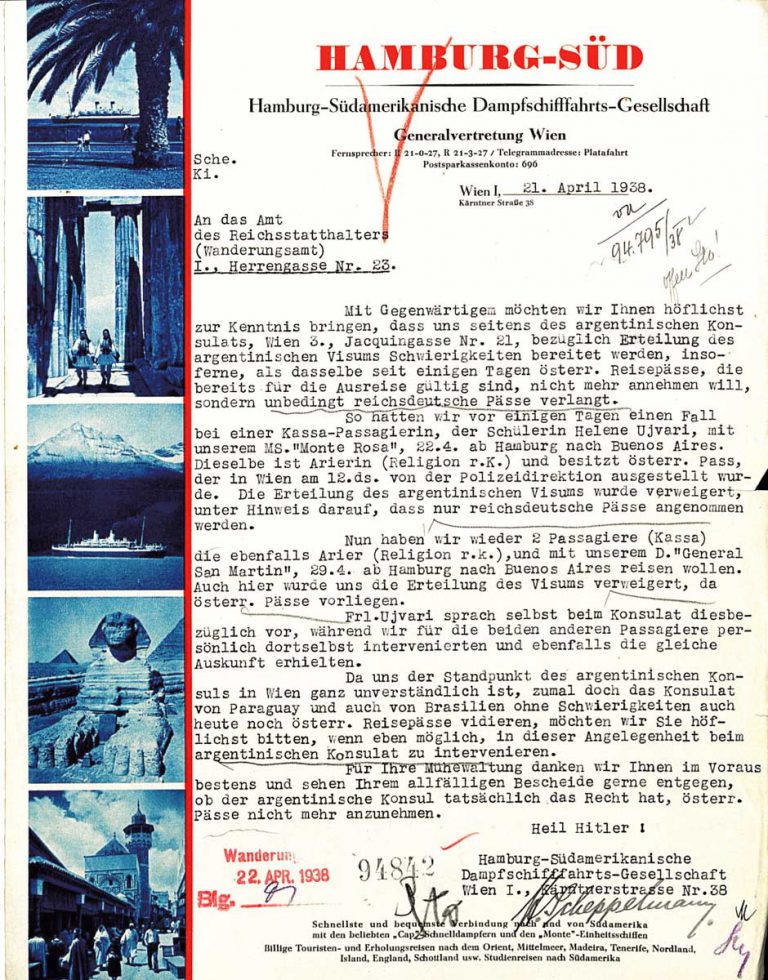

Schreiben der Hamburg-Südamerikanischen Dampfschifffahrts-Gesellschaft über die Verschärfung von Visabestimmungen, 21. April 1938

Schon im April 1938 erweisen sich argentinische Konsulate als äußerst restriktiv bei der Vergabe von Visa für österreichische Antragsteller, die nach der Eingliederung in das Deutsche Reich das Land verlassen wollen.

Österreichisches Staatsarchiv, Wien

Schreiben der Hamburg-Südamerikanischen Dampfschifffahrts-Gesellschaft über die Verschärfung von Visabestimmungen, 21. April 1938

Schon im April 1938 erweisen sich argentinische Konsulate als äußerst restriktiv bei der Vergabe von Visa für österreichische Antragsteller, die nach der Eingliederung in das Deutsche Reich das Land verlassen wollen.

Österreichisches Staatsarchiv, Wien

Delegation

Tomás Alberto Le Breton

* 20.5.1868 Buenos Aires † 15.2.1959 Buenos Aires

Tomás Alberto Le Breton stammt aus einer ursprünglich auf den britischen Kanalinseln beheimateten Familie. Sein Großvater war nach Argentinien ausgewandert, Le Breton gehört zur europäischen Elite des Landes und gilt zeitlebens als Freund Großbritanniens. Er absolviert ein Jurastudium in Buenos Aires.

1914 beginnt seine professionelle politische Karriere als Parlamentsabgeordneter der Unión Cívica Radical (Radikale Bürgerunion). Während der Regierungszeit seiner Partei erhält er 1918 den einflussreichen Posten als Botschafter Argentiniens in den Vereinigten Staaten. 1922 kehrt er als Landwirtschaftsminister in seine Heimat zurück und besetzt damit eine politische Schlüsselposition.

Mit seiner Ernennung zum Botschafter in Frankreich widmet er sich ab 1931 wieder dem diplomatischen Dienst. Kurz vor der Konferenz von Évian, am 1. Juli 1938, wird er zum Botschafter Argentiniens in Großbritannien ernannt. Er bleibt bis 1941 auf diesem Posten.

Tomás Alberto Le Breton, ca. 1930

Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Buenos Aires

Tomás Alberto Le Breton, ca. 1930

Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Buenos Aires

Carlos Alberto Pardo Bidart

* 5.11.1898 Buenos Aires † 14.12.1976 Buenos Aires

Neben Tomás A. Le Breton nimmt der Sekretär der argentinischen permanenten Delegation beim Völkerbund, Carlos Alberto Pardo Bidart, an der Konferenz teil.

Pardo ist bereits seit mindestens den 1920er-Jahren im diplomatischen Dienst Argentiniens und langjähriger Mitarbeiter der Botschaft in London, bevor er nach Genf zum Völkerbund delegiert wird. 1937 nimmt er für das dort angesiedelte Internationale Arbeitsamt an der internationalen Textilkonferenz in Washington teil.

In den 1940er-Jahren führt ihn seine diplomatische Karriere wieder nach Washington, wo er Erster Sekretär der argentinischen Botschaft wird. Später erhält er den Posten des Botschafters in Brüssel.

Carlos Alberto Pardo Bidart, ca. 1948

Archives d’État de Genève

Carlos Alberto Pardo Bidart, ca. 1948

Archives d’État de Genève

Zusammenfassung der Stellungnahme

Der argentinische Delegierte Le Breton betont gleich zu Beginn seiner öffentlichen Stellungnahme, mit Blick auf die Relation von Immigration zur Bevölkerung habe „kein Land mehr getan als Argentinien, um Einwanderer unabhängig von Nationalität, politischer Überzeugung und religiösem Bekenntnis willkommen zu heißen“. Besonders für Landwirte gebe es große und fruchtbare Flächen, wobei Viehzucht der wichtigste Wirtschaftszweig sei. Eine Zahl zukünftig aufzunehmender Einwanderer nennt Le Breton nicht, Aufnahmemöglichkeiten würden laufend bekannt gegeben. Obwohl er erklärt, Argentinien sei „von Natur aus gastfreundlich“, betont er eine sozial und ökonomisch bedingte Grenze der Aufnahmebereitschaft. Eine Immigration dürfe nicht zu Lasten der ansässigen Bevölkerung gehen. Diese Restriktion findet in einem neuen Dekret zum seit 1876 gültigen Einwanderungsgesetz ihren Niederschlag, das eine zusätzliche Einreisegenehmigung unter Kontrolle der Außen-, Innen- und Landwirtschaftsbehörden vorsieht.

Konferenzbeiträge

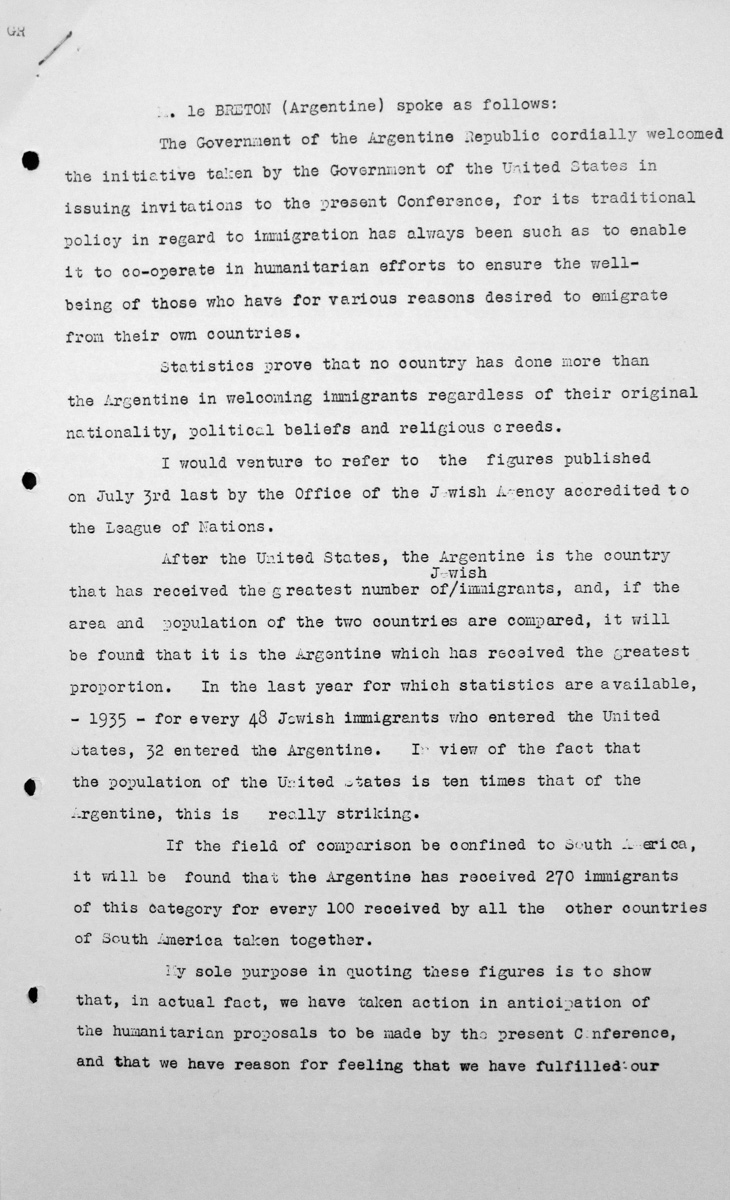

Rede von Tomás Alberto Le Breton (Argentinien) in der öffentlichen Sitzung am 7. Juli 1938, 15.30 Uhr, S. 1/4

Franklin D. Roosevelt Library, Hyde Park, NY

Rede von Tomás Alberto Le Breton (Argentinien) in der öffentlichen Sitzung am 7. Juli 1938, 15.30 Uhr, S. 1/4

Franklin D. Roosevelt Library, Hyde Park, NY

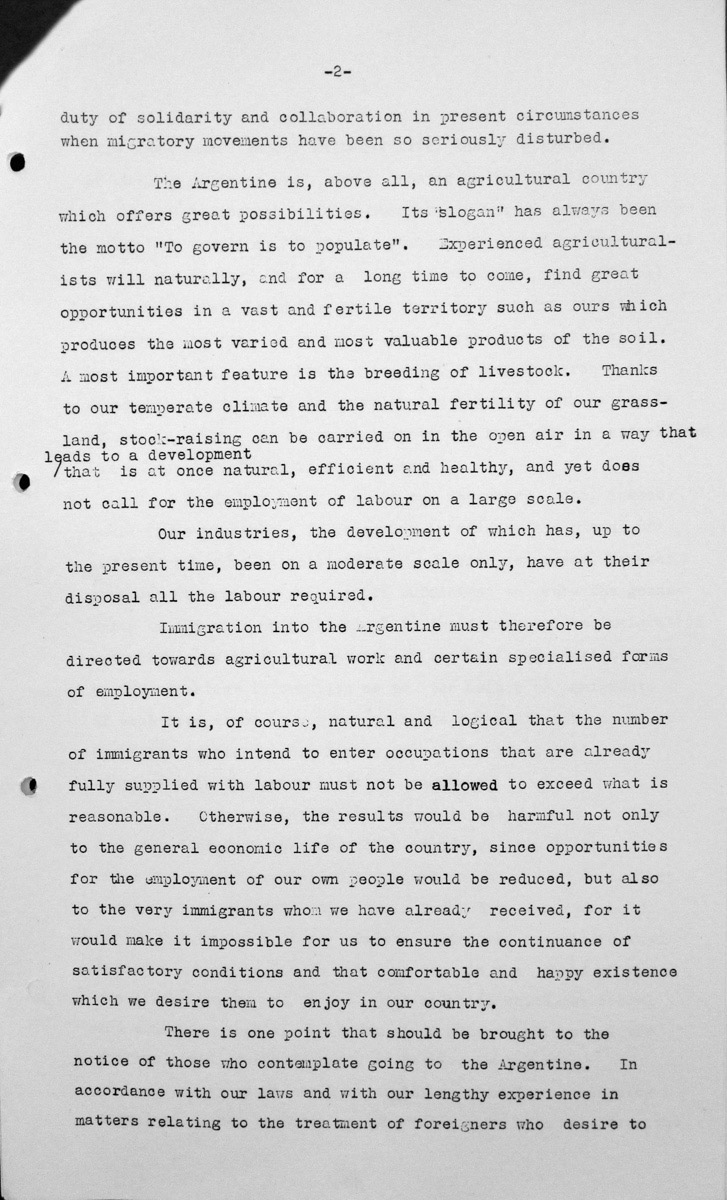

Rede von Tomás Alberto Le Breton (Argentinien) in der öffentlichen Sitzung am 7. Juli 1938, 15.30 Uhr, S. 2/4

Franklin D. Roosevelt Library, Hyde Park, NY

Rede von Tomás Alberto Le Breton (Argentinien) in der öffentlichen Sitzung am 7. Juli 1938, 15.30 Uhr, S. 2/4

Franklin D. Roosevelt Library, Hyde Park, NY

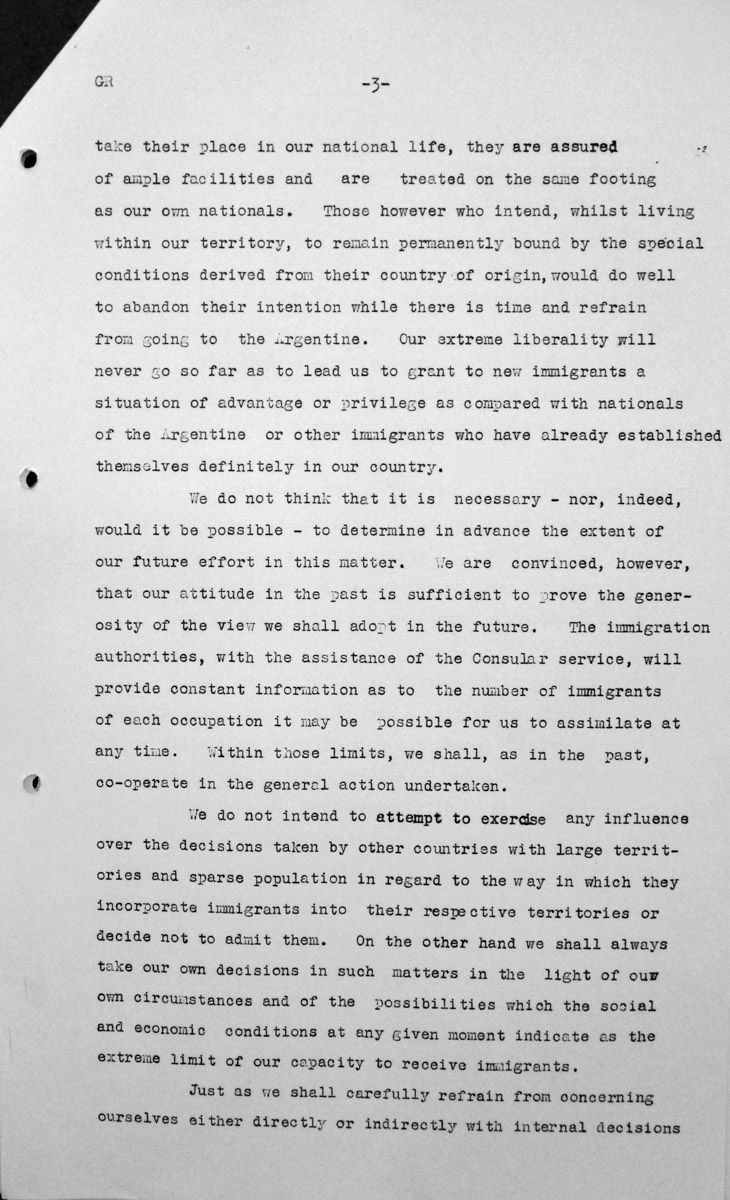

Rede von Tomás Alberto Le Breton (Argentinien) in der öffentlichen Sitzung am 7. Juli 1938, 15.30 Uhr, S. 3/4

Franklin D. Roosevelt Library, Hyde Park, NY

Rede von Tomás Alberto Le Breton (Argentinien) in der öffentlichen Sitzung am 7. Juli 1938, 15.30 Uhr, S. 3/4

Franklin D. Roosevelt Library, Hyde Park, NY

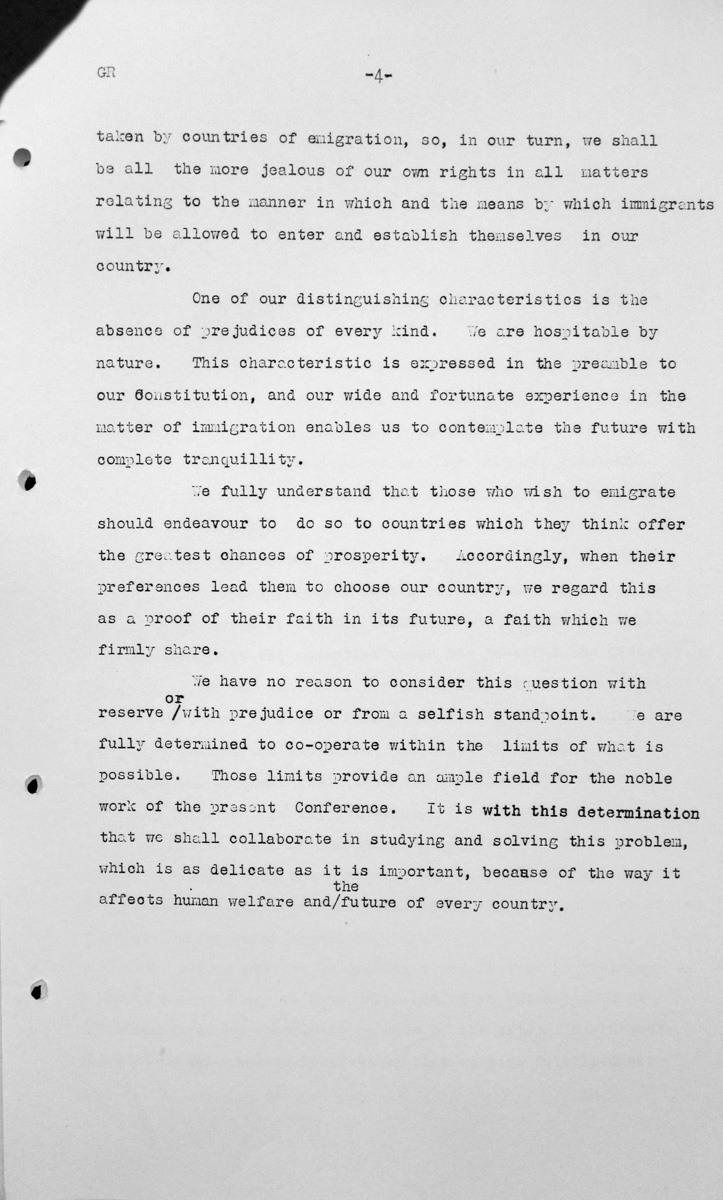

Rede von Tomás Alberto Le Breton (Argentinien) in der öffentlichen Sitzung am 7. Juli 1938, 15.30 Uhr, S. 4/4

Franklin D. Roosevelt Library, Hyde Park, NY

Rede von Tomás Alberto Le Breton (Argentinien) in der öffentlichen Sitzung am 7. Juli 1938, 15.30 Uhr, S. 4/4

Franklin D. Roosevelt Library, Hyde Park, NY

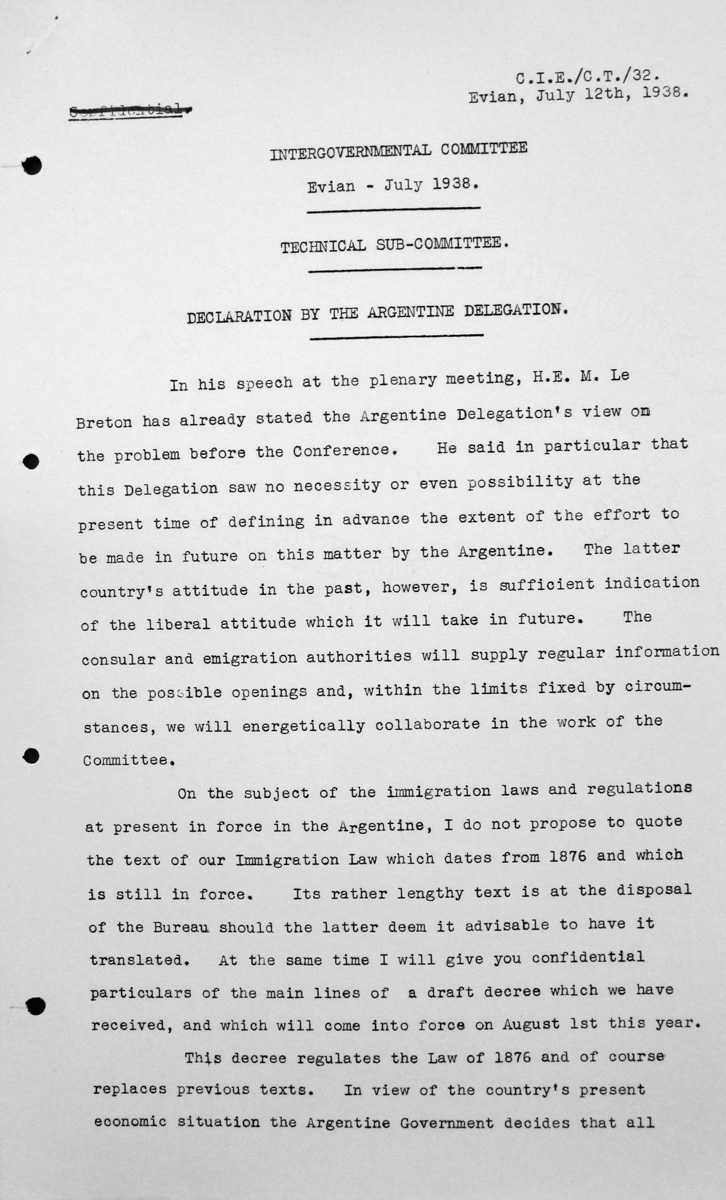

Erklärung der argentinischen Delegation für das Technische Unterkomitee, 12. Juli 1938, S. 1/2

Franklin D. Roosevelt Library, Hyde Park, NY

Erklärung der argentinischen Delegation für das Technische Unterkomitee, 12. Juli 1938, S. 1/2

Franklin D. Roosevelt Library, Hyde Park, NY

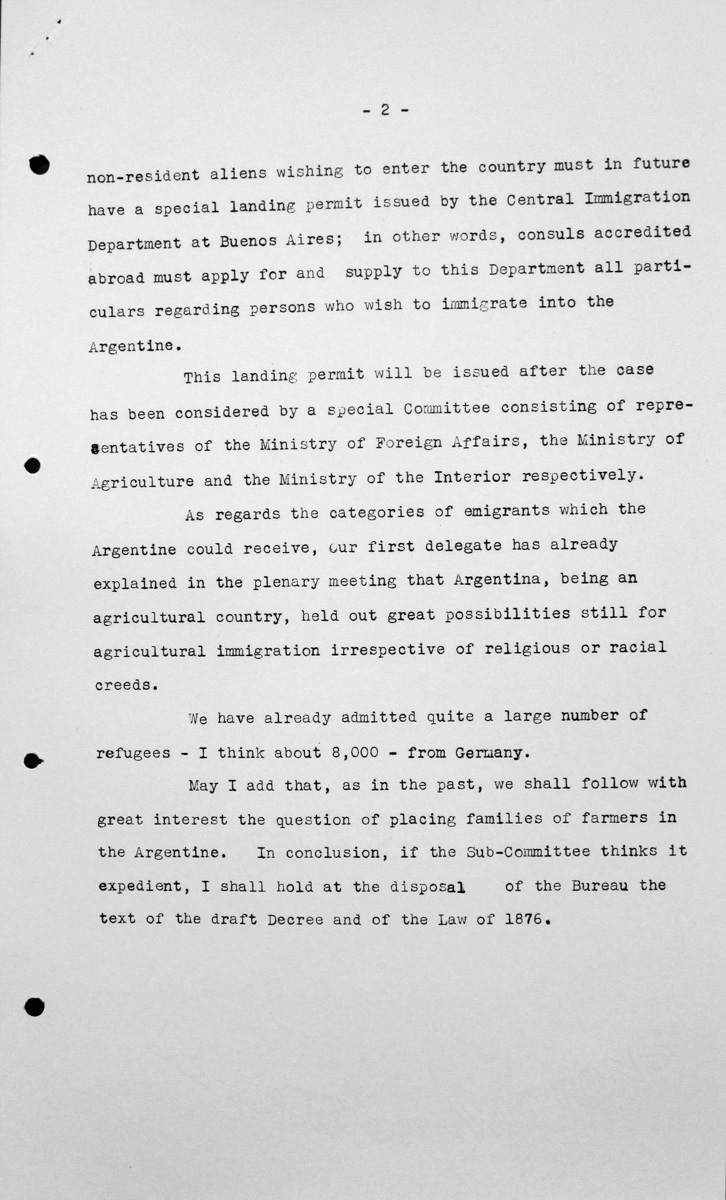

Erklärung der argentinischen Delegation für das Technische Unterkomitee, 12. Juli 1938, S. 2/2

Franklin D. Roosevelt Library, Hyde Park, NY

Erklärung der argentinischen Delegation für das Technische Unterkomitee, 12. Juli 1938, S. 2/2

Franklin D. Roosevelt Library, Hyde Park, NY